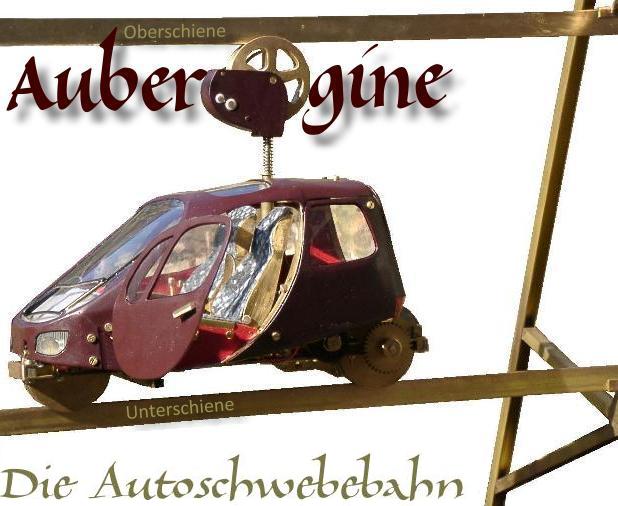

Aubergine-Video (https://vimeo.com/201660956):

Um das Video

auf vimeo.com anzuschauen,

bitte auf das

Bild klicken

(Dauer: 4'25",

1280 x 720 p).

Ein Entwurf für ein Verkehrssystem der Zukunft von KPS, gewidmet B. v. S. zum 65. Geburtstag am 23. Mai 2006 und danach weiter bearbeitet. Die Illustrationen sind Screenshots aus dem oben verlinkten Aubergine-Video.

Vorwort

Einfach hineinsitzen, das Ziel eingeben und die Fahrt geniessen - diesen Wunsch hatten schon viele Reisende. Das selbstfahrende Auto, das per Satellit, Radar, Videoanalyse oder Sensoren-

technik gesteuert seinen Weg über unsere Strassen finden soll, erscheint derzeit eher wie eine düstere Zukunftsvision voller Softwarefehler, Computerviren und Satellitenstörungen. Es ist abzusehen, dass wir uns bald mit der Schuldfrage um den ersten tödlichen Unfall, verursacht durch ein selbstfahrendes Auto, auseinandersetzen müssen (am 19. März 2018 ist es erstmals passiert).

Das fliegende Auto, wie es uns aus dem Kino vertraut ist, ist leider beim heutigen Stand der Technik noch nicht massenverkehrstauglich, weil dazu einige nebensächliche Detail-Erfin-

dungen wie eine effiziente Flugsicherung für den Grossstadtverkehr fehlen. Sogar die leichten, mit Kameras ausgestatteten fliegenden Rasenmäher werden aus Sicherheitsbedenken derzeit an vielen Orten verboten.

Heute haben wir die Wahl, uns aus eigener Kraft fortzubewegen, das Auto zu nehmen (falls wir eins haben) oder den öffentlichen Verkehr zu benutzen.

Für die eigenhändige Fortbewegung zu Lande, zu Wasser und sogar in der Luft stehen uns zwar weitaus höher entwickelte Werkzeuge zur Verfügung als unseren Vorfahren, so dass wir längere Fussmärsche heute eher freiwillig unternehmen als aus purer Not. Der völlige Verzicht auf motorisierten Verkehr durch Rückkehr zu Fuss, Pferd und Fahrrad wird jedoch nur von einem kleinen, wenn auch glücklichen Teil der Bevölkerung als lustvoll empfunden. Spätestens wenn Kinder da sind, muss sich ein junges, idealistisches Paar fragen, ob es den Konventionen der Verwandtschaft und den höhnischen Bemerkungen der Dumpfbacken widerstehen kann, wenn es seinen Nachwuchs im Schneematsch aus dem Veloanhänger klaubt.

seln das eigenhändige Beschleunigen, Lenken und Abbremsen eines motorisierten Strassen-

fahrzeugs immer noch mir individueller Freiheit und wollen diese Illusion auch um den Preis von Tausenden von jährlichen Verkehrsopfern nicht missen.

Verkehr

Die Aubergine könnte eine Alternative zum herkömmlichen Auto, mindestens aber eine sinn-

volle Ergänzung für diejenigen sein, die besseres zu tun haben, als sich den Aggressionen anderer Verkehrsteilnehmer auszusetzen. Sie verkehrt individuell und ohne Fahrplan, in kleinen Einheiten, eventuell von Tür zu Tür (sogar bis in die Häuser hinein), ausser Reichweite von Kindern und Tieren. Sie kann ober- und unterirdisch angelegt werden, ist billig in Konstruktion, Verbrauch und Unterhalt und vereinigt die Vorteile der bestehenden Strassen- und Bahn-

systeme, ohne deren Nachteile zu übernehmen.

Autofahrer haben Interesse, die Aubergine zu unterstützen, da sie zum Ziel hat, möglichst viel Verkehr von den Strassen zu nehmen, so dass die verbleibenden Autofahrer dann freie Fahrt haben.

Bahnpendler werden die Aubergine begrüssen, da sie jederzeit abfahrbereit ist, eine ungestörte Fahrt garantiert und nicht gesteuert zu werden braucht.

Umweltschützer werden die Aubergine mit gutem Gewissen benutzen, weil sie wenig Energie verbraucht, ein ideales Medium für ein solarelektrisches Netzwerk ist und sich harmonisch in die Landschaft einfügt. Es führt allerdings kein Weg daran vorbei, Masten zu setzen und Schienen daran aufzuhängen. Diese sollten aber viel billiger und platzsparender als Strassen sein, da grössere Erdbewegungen und Drainagen wegfallen und der eigentliche Fahrweg nur etwa fünf Zentimeter breit ist. Der Blick nach unten zeigt unberührte Natur.

Die Aubergine ist nicht für Gross- und Schwertransporte geeignet, auch muss die Strassen-

Infrastruktur weiterhin für Ambulanz, Feuerwehr, Pannenhilfe, Lastwagen, Landwirtschaft, Fahrräder, Fussgänger, Pferde, Kinder zur Verfügung stehen.

Ein Umbau der bestehenden Grossstädte durch Einfügen des neuen Schienensystems ist kein Primärziel. Die Aubergine könnte zuerst einmal eine wintersichere Verbindung zu einer Bergstadt garantieren und liesse sich ohne grossen Schaden gelegentlich im Berg- und Mittelland integrieren. Dörfer könnten am Ortsrand einen kleinen Gemeinschaftsbahnhof einrichten und das Schienenauto-System als Pendlerbahn zum nächsten Mittelzentrum betreiben, wenn die Postautos dem Schicksal der Poststellen, Restaurants und Dorfläden gefolgt sind. Landbesitzer müssen überzeugt und bestehende Gesetze angepasst werden, um eine Streckenführung quer durch Feld und Wald zu ermöglichen. Da die Aubergine auf einem abgehobenen Schienenweg in etwa 3 Meter Höhe fährt, gibt es kaum räumliche Konflike mit land- und forstwirtschaftlicher Arbeit (Vorsicht bei Baumfällungen), Wild- und Weidetier, Kindern und Fussgängern (es sei denn mutwillig). Weidevieh muss nicht mehr eingezäunt, sondern nur noch ausgezäunt werden. Grössere Tiere können unter den Schienen hindurchlaufen (Elefanten und Giraffen müssen sich etwas bücken wie Huhn und Hund im oben gezeigten Video), und ein jährliches Amphibienmassaker wie auf den herkömmlichen Strassen findet nicht statt.

Die Aubergine ist somit eine ideale Gebirgsbahn; starke Steigungen werden mit einem Zahnradsystem überwunden. Es wird bei Bedarf gefahren und dann sofort; es gibt keine leer herumfahrenden Züge und Busse. Die Aubergine soll jedoch den Strassenverkehr ergänzen, nicht die klassische Eisenbahn ersetzen. Diese war teuer genug, vielleicht amortisiert sie sich noch. Ein Prototyp der Aubergine könnte auch in Vergnügungsparks eingesetzt werden, wie es ja schon bei vielen Monorail-Systemen der Fall ist. Auch hier lägen ihre Stärken in der Bewegung in unwegsamem Gelände wie Felsschluchten, instabilen Hängen, Vulkanen, Gletschern, Schnee- und Geröllhalden. Auch eine Verwendung als reine Spielzeug- und Gartenbahn mit solarer Stromversorgung im kleinen Massstab ist naheliegend.

Der Energieverbrauch der Aubergine orientiert sich am Lauf der Spinne: Nach einer kurzen, raschen Bewegung folgt ein Moment des Verharrens. Während die Spinne in diesem Moment bewegungslos stehenbleibt, weil sie keine Rollschuhe anhat, rollt die Aubergine im antriebslosen Moment im Leerlauf. Jedem Velofahrer ist diese Bewegungsart vertraut. Natürlich müssen Antriebs- und Rollphasen so weich und lang sein, dass die Passagiere nicht vor- und zurückgeworfen werden.

Einer der Hauptvorteile des Rades, nämlich der leichte Lauf mit geringem Energieverbrauch, ist bei der Aubergine noch konsequenter angewendet als bei einem Fahrrad: Die Kupplung wirkt nicht auf das Getriebe wie beim Auto, sondern erst auf der Antriebsachse, so dass bei ausgekuppeltem Motor dem Leerlauf keinerlei Widerstand entgegengesetzt wird, nicht einmal eine Rätsche in der Narbe. Bei längeren und entsprechend steilen Bergabstrecken wirkt hingegen der Motor als Generator und speist Strom in die Fahrakkus oder ins Netz zurück. Die Bergauffahrt ist steil, energieaufwendig und wenn nötig zahnradgetrieben.

Das Reisen mit Fluggeschwindigkeit in Vakuumtunnels soll hier nicht kritisiert werden, aber es ist kein Ziel der Aubergine. Eine kleine tektonische Verwerfung würde genügen, das ganze System stillzulegen und die im Tunnel verbleibenden Passagiere der Klaustrophobie und dem Erstickungstod auszuliefern. Auch kommt die Aubergine nach den übermotorisierten Elektro-Rennautos; diese haben die Leistungsfähigkeit ihrer Komponenten hinreichend bewiesen, so dass die Aubergine mit einer massvollen, genügsamen Motorisierung auskommt.

Wie ökologisch die Aubergine letztlich ist, wird sich erst im Betrieb herausstellen. Natürlich kann man auch Geld für ein paar Machbarkeitsstudien zum Fenster herauswerfen. Schon während der Planungsphase werden sich lautstarke Polemiken wegen der Verschandelung der Landschaft hören lassen. Wie bei jeder innovativen Technologie werden Verhinderungstechnologen jeder politischen Farbe In Aktion treten. Die Erwartung absoluter Sicherheit wird wie überall, wo schwere Massen schnell unterwegs sind oder wo eine ausreichend hohe Stromstärke auftritt, am ersten schweren Unfall zerschellen. Wer weiss, ob nicht das Ultraschall-Abstandssystem eine seltene Fledermausart verwirrt oder ein Lithiumakku im Abfall landet? Wenn nach ersten Erfolgen mit den dezentral in kleinen Werkstätten produzierten Prototypen die Profiteure und Wächter der wirtschaftlichen Realitäten auf den Plan treten, werden die Fahrzeuge unweigerlich in asiatischen (bzw. bis dahin afrikanischen) Sklavenfabriken vom Band laufen wie fast alle Waren, die wir heute kaufen.

Andererseits stelle man sich eine Fahrt mit der Aubergine vor: Nah an Gras, Bach, Stein gleitet man fast erschütterungs- und fliehkraftfrei durch die Landschaft, kann sich entspannt zurücklehnen, ohne daran zu denken, was für Überraschungen die nächste Kurve oder die unvorhersehbare Aktion eines unbeherrschten Verkehrsteilnehmers mit sich bringen mag; das Ziel wird man im vorprogrammierten Tempo pünktlich erreichen, und wenn man einschläft, gibt es ein ruhiges Erwachen am Zielort. Ist es die eigene Garage, kann man sogar erst am anderen Morgen erfrischt aus dem Liegesitz der Aubergine aussteigen...

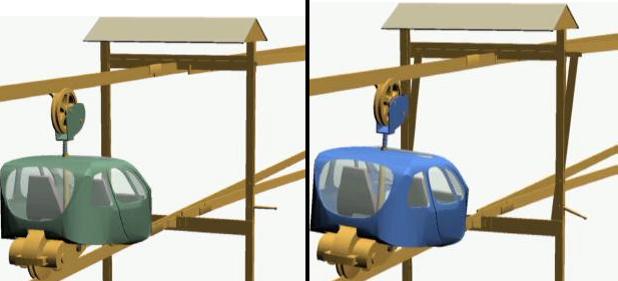

Einstellung der Parallelogramm-Weiche für Geradeausfahrt (links) und zum Abbiegen (rechts). Die Oberschiene wird vor der Weiche verschoben, die Unterschienen dahinter.

Das Schienensystem der Aubergine beruht auf zwei Stahlschienen (im Modell: Messing), die nicht nebeneinander, sondern im Abstand von etwa drei Metern übereinander stehen. Ihr Querschnitt ist vierkantig mit leicht abgeschrägten und abgerundeten Innenkanten. Zur besseren seitlichen Stabilisierung und um eine Laufkante für ein eventuelles Sicherheitssystem zu haben, sind auch T- oder kreuzförmige Schienenquerschnitte denkbar.

Die Schienen werden in regelmässigen Abständen von umfassenden Klammern zusammengehalten, die kreisförmig, rechteckig, hexagonal, pentagonal, dreieckig oder diamantförmig sein können. Diese Klammern sind wiederum an Masten oder brückenartigen Konstruktionen aufgehängt oder in Tunnelsegmente eingebaut. Sie tragen die Schienen (in Kurven so weit geneigt, dass für die Passagiere kaum Fliehkräfte auftreten) und kontrollieren durch deren Abstand die Kupplung der Fahrzeuge. Zwei Positionen sind dafür ausreichend, weil die Stromspannung in der Oberschiene oder einer begleitenden Stromschiene je nach benötigter Motorleistung variiert.

Die Räder der Fahrzeuge haben eine Laufrille wie Kranräder oder Seilrollen. Die Laufrille ist etwas breiter und öffnet sich stärker als das Schienenprofil. Bei der Fahrt stabilisiert sich der Kontaktpunkt zwischen Rad und Schiene auf Laufrillen- und Schienenmitte; die Seitenwände der Laufräder dienen nur der Sicherheit. Eine Berührung von Radwand und Schienenseite wäre wegen der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der verschiedenen Kontaktpunkte des Rades mit Geräuschen von Schleifen bis Quietschen verbunden, wie bei der Eisenbahn.

Die Funktionen der Schienen sind

1. Das Tragen und Führen der Fahrzeuge

2. Kontrolle des Fahrmodus durch den Schienenabstand (siehe nächster Abschnitt).

3. Die Energieführung, umkehrbar.

4. Die Informationsübermittlung.

Die Fahrzeuge der Standardform (für 1 bis 5 Personen) haben unten zwei hintereinander liegende Räder wie Inline-Rollschuhe, die auf der tragenden Unterschiene laufen. Ein drittes Rad befindet sich auf dem Dach und greift in die Oberschiene ein. Das obere Rad ist durch eine gefederte Säule (oder einen schwenkbaren Arm) in gewissen Grenzen beweglich. Wird es durch eine Verschmälerung des Schienenabstands nach unten gedrückt, wird das Getriebe über eine Schleifscheibe auf der Antriebsachse eingekuppelt. Gehen hingegen die Schienen auseinander, löst sich die Kupplung zum Leerlauf. Diese Automatik kann manuell (Notfall oder freie Schiene) sowie durch ein sensorengesteuertes Kalibriersystem (Abstandshalter zu anderen Fahrzeugen) überrannt werden. Bei der Notbremsung eines Fahrzeuges müssen alle auf derselben Schiene befindlichen anderen Fahrzeuge ebenfalls automatisch angehalten werden.

In der Kombination von Kupplung und je nach Streckenabschnitt unterschiedlicher Stromspannung ergeben sich folgende vier Fahrmodi:

1. Eingekuppelt und mit Stromzuführung: angetriebene Fahrt, Tempo je nach Spannung.

2. Eingekuppelt und ohne Stromzuführung: Bremse; Stromrückführung bei steiler Bergabfahrt.

3. Ausgekuppelt und ohne Stromzuführung: Rollgang bei ebener und leichter Bergabfahrt.

4. Ausgekuppelt und mit Stromzuführung: Zahnradbetrieb bei steiler Bergauffahrt (Räder laufen im Rollgang; ein Zahnrad des Getriebes greift in eine nur hier vorhandene Zahnschiene ein).

4. März 2017

Der Text wird laufend weitergeschrieben.

Anregungen sind willkommen und werden eingearbeitet.

(Link zu Mail-Adresse ganz oben unter "Kontakt").